Detik.com

SKETSA – Pemilu tahun ini berbuntut panjang, bahkan menyebabkan ratusan nyawa melayang. Sepanjang waktu menanti pengumuman hasil pemilu dari komisi pemilihan umum (KPU), beredar kabar ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Petugas Suara (KPPS) meninggal dunia. Tak berhenti sampai di situ, pasca disiarkannya presiden dan wakil presiden terpilih, kembali sejumlah nyawa menjadi korban. Melalui aksi pada 21-22 Mei lalu, di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, dan Jalan KS Tubun, Petamburan, Jakarta Barat. Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta mengabarkan kepada media, terdapat 8 massa aksi yang meninggal dalam aksi tersebut.

Mulanya aksi tersebut memang berjalan tanpa baku hantam, sesuai dengan tajuk aksi damai. Namun siapa menduga, malam yang semakin larut justru menjadi saksi massa aksi terlibat baku hantam dengan aparat. Tak pelak, pada Selasa malam (21/5) hingga Rabu dini hari (22/5) aksi tersebut berujung kerusuhan hingga menyebabkan massa aksi, masyarakat sekitar, aparat, bahkan jurnalis terluka. Melihat banyaknya nyawa yang menjadi korban dalam perjalanan pemilu tentunya tak dapat disepelekan dan menjadi bahan evaluasi. Sistem pemilu serentak juga turut dinilai bukan pilihan terbaik untuk diterapkan. Beberapa mahasiswa turut memberikan opininya terkait polemik pemilu ke surel Sketsa. (Baca: https://www.sketsaunmul.co/opini/pemilu-serentak-bukan-solusi-terbaik/baca) dan https://www.sketsaunmul.co/opini/people-power-bola-panas-yang-memanen-korban/baca)

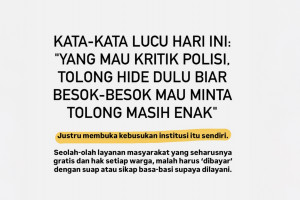

Dilansir dari laman detiknews, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menyatakan ada keterlibatan preman Tanag Abang yang menerima bayaran sebesar Rp300 ribu untuk turut terlibat dalam aksi. Hal ini didasari oleh keterangan para perusuh yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kekacauan yang terjadi cukup berpengaruh besar terhadap masyarakat Indonesia di belahan daerah lainnya. Menghindari penyebaran berita hoaks serta meminimalisir terjadinya provokasi lewat media sosial, pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan pemblokiran atau pembatasan akses sebagian sosial media secara parsial dan temporer. Hal ini menuai pro dan kontra.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Polirik (FISIP) Sry Reski Mulka turut menanggapi kasus ini. Menurutnya konyol jika penyelenggaraan pemilu dibayar dengan nyawa. “Harusnya dalam demokrasi modern kita yang menyelenggarakan pemilu, peserta harus siap kalah dan menang. Kalau merasa ada kecurangan yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara, itu ada alurnya. Mereka bisa langsung menggugat ke MK. Kalau misalnya MK sudah memutuskan, tidak boleh digugat kembali,” ujar dosen Sistem Politik Indonesia ini.

Ia juga menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu beberapa waktu lalu masih memiliki pemanfaatan identitas politik di dalamnya. Terlihat pada suara pasangan capres-cawapres nomor urut 2 yang unggul di wilayah Aceh dan Sumatera, yang notabenenya secara agama kuat. Sementara nomor urut 1 unggul di Papua dan Bali. Menurutnya, dapat disimpulkan bahwa politik identitas itu masih eksis dan masih dipakai dalam penyelenggaraan pemilu.

Menurutnya, jalan tengah kasus ini ialah rekonsiliasi, yaitu menjalin hubungan persahabatan kembali anatar elit politik. Mulka menambahkan, berdasarkan hasil riset perilaku pemilih di Indonesia yang dilakukan oleh peneliti dari UIN, sebesar 20-25% perilaku pemilih di Indonesia bersifat rasional, lainnya emosional. Beberapa di antaranya juga memiliki sifat yang cenderung sosiologis. Tak heran jika banyak kejadian, mereka yang tidak terpilih melampiaskannya secara emosional. “Seharusnya masyarakat berperilaku secara rasional untuk mewujudkan demokrasi yang modern.”

Bagaimanapun, dikatakannya keputusan hasil pemilu harus dapat diterima oleh kedua belah pihak secara sportif. Ia juga berharap ke depannya tidak hanya mereka yang bertarung saja yang berlangsung damai, namun juga mereka yang mendukungnya, tak terkecuali masyarakat. Hal ini tak lain untuk menghindari terulangnya tindakan anarkis serta penyebaran berita-berita hoaks. (rth/fzn/adl)