Sumber Gambar: Dokumen Pribadi

Masyarakat Adat Balik—salah satu komunitas masyarakat adat Kalimantan Timur—telah turun-temurun tinggal di kawasan yang kini menjadi ring satu pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan jumlah mereka kurang lebih 100—150 jiwa, suku Balik menempati Kampung Sepaku Lama, Kampung Bumi Harapan, dan Pemaluan.

Sebelum pemindahan IKN, tidak banyak yang mengenal tentang komunitas Masyarakat Adat Balik, mereka lebih dikenal sebagai Suku Paser. Padahal keduanya secara linguistik berbeda, Suku Balik bisa berbahasa Paser tetapi Suku Paser belum tentu bisa berbahasa Balik. Munculnya perihal Suku Balik ini berawal ketika mereka menentang salah satu proyek sumber daya air kolosal IKN.

Proyek tersebut merupakan Pembangunan Intake Sungai Sepaku yang ingin menggusur 35 makam leluhur mereka. Tidak hanya itu, rencana penggusuran juga mencakup situs sejarah yang memiliki makna simbolik bagi kehidupan Masyarakat Adat Balik, yaitu Batu Badok, Batu Sekiur, dan Batu Tukar Tondoi.

Selain itu, proyek yang digadang-gadang oleh IKN akan menanggulangi banjir yang terjadi di Kampung Sepaku Lama, justru membawa derita bagi Masyarakat Adat Balik. Kini mereka merasakan krisis air akibat proyek tersebut.

Selain itu, berbagai ritual adat yang berkaitan dengan sungai tidak bisa dijalankan karena Sungai Sepaku yang telah dibendung sepenuhnya oleh IKN. Derita itu juga dialami oleh para perempuan Suku Balik yang harus kehilangan mata pencariannya.

Dahulu sebelum Sungai Sepaku dibendung oleh proyek Intake, Sungai merupakan sarana bagi perempuan Suku Balik mencari daun nipah yang dianyam menjadi berbagai produk olahan seperti atap dan dinding. Kini mereka mengalami pemiskinan yang struktural, pendapatan hilang lalu pengetahuan pun lenyap seiring dengan paku beton yang menempel di kiri dan kanan bantaran Sungai Sepaku.

Proses pembangunan IKN yang selalu mengorbankan Masyarakat Adat Balik ini lah, yang menyebabkan timbul rasa takut dan cemas di kalangan Tetua Adat. Mereka menilai bahwa pembangunan IKN yang dijanjikan pejabat pemerintah akan mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan, nyatanya malah membuat mereka semakin terpinggirkan.

Belum lagi ancaman kepunahan terhadap Masyarakat Adat Balik kian membuat napas para tetua adat tersengal-sengal. Menurut identifikasi dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Timur, jumlah penutur Bahasa Balik kini hanya berjumlah sepuluh orang. Jumlah persebarannya meliputi Kampung Sepaku Lama dan Pemaluan, serta usia para penutur rata-rata 50—60 tahun. Sementara untuk usia di bawah itu tidak bisa lagi menuturkan bahasa Balik.

Kepunahan bahasa yang dialami oleh Masyarakat Adat Balik ini ditengarai oleh terputusnya ikatan mereka terhadap hutan, tanah, dan sungai yang telah dihilangkan oleh berbagai industri ekstraktif dan pembangunan. Hubungan Masyarakat Adat Balik dan lingkungannya bukanlah sekedar hubungan antara subjek dan objek semata. Tetapi hubungan yang sangat personal sekali.

Ini terlihat pada cara pandang Masyarakat Adat Balik terhadap lingkungannya, yakni danum, tanaq dan lawang (air, tanah dan hutan) seperti ibu yang menyusui anaknya. Maknanya adalah air, tanah dan hutan memberikan segala sumber pengetahuan dan penghidupan.

Sederhananya, interaksi Masyarakat Adat Balik dengan sungai, hutan, dan tanah melahirkan berbagai pengetahuan kepada mereka. Seperti kosakata nama tumbuhan dan hewan. Berbagai pengetahuan yang berkaitan dengan cara berburu, berladang, meramu tanaman untuk dijadikan obat, serta bahan yang digunakan untuk perangkat ritual Masyarakat Adat Balik.

Ketika hutan dibabat oleh korporasi dan dikorbankan bagi kepentingan pembangunan, tentu saja berbagai jenis keanekaragaman hayati akan musnah dan tak tersisa untuk dilihat kembali. Sehingga masyarakat adat pun akan mengalami suatu peristiwa kehilangan berbagai sumber pengetahuannya, termasuk kosakata untuk menyebut nama hewan, tumbuhan dan berbagai unsur yang hidup di sekitar lingkungan yang mereka tempati.

Mengutip dari data Forest Watch Indonesia (FWI) dalam kurun waktu tiga tahun saja (2018—2021) di wilayah IKN terjadi deforestasi seluas 18 ribu hektare. Sedangkan sepanjang periode tahun 2022—Juni 2023 luas wilayah yang mengalami deforestasi seluas 1.663 hektare. Artinya dari hilangnya hampir 20 ribu hektare hutan, Masyarakat Adat Balik kehilangan pula ratusan bahkan jutaan sumber pengetahuan yang mereka miliki.

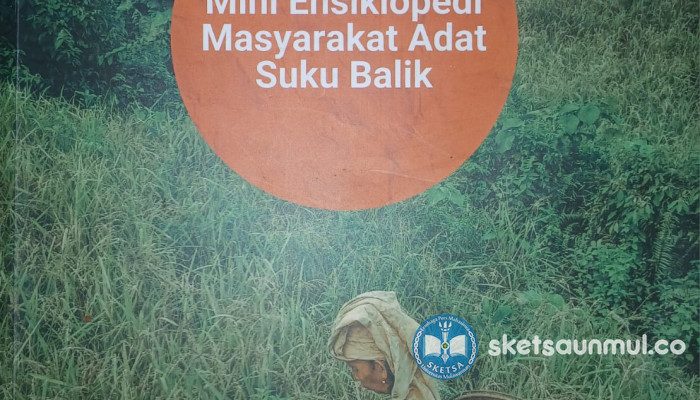

Keterancaman terhadap hilangnya berbagai sumber pengetahuan yang dimiliki oleh Masyarakat Adat Balik ini lah, maka Buku Mini Ensiklopedia Masyarakat Adat Suku Balik ini disusun sebagai bentuk perlawanan terhadap ancaman kepunahan yang mereka alami.

Buku setebal 206 halaman ini berupaya untuk menyoroti sejarah panjang dan keberadaan Masyarakat Adat Balik. Narasi yang dibangun oleh penguasa menganggap bahwa kawasan pembangunan IKN dinyatakan tidak terdapat masyarakat adat.

Hal ini tentu ditentang lewat berbagai dokumentasi dan cerita yang telah hidup secara turun-temurun di kalangan Masyarakat Adat Balik. Selain itu, bukti keterikatan mereka terhadap wilayah adatnya dibuktikan dengan berbagai situs sejarah dan makam leluhur yang masih bertahan atau telah tergusur oleh pembangunan IKN.

Dengan buku ini pula, Masyarakat Adat Balik mencoba bicara kepada dunia luar serta pihak yang ingin mengganggu kedaulatan mereka, bahwa mereka masih ada dan setia untuk menjaga wilayah adatnya. Kehadiran buku ini juga bukan semata-mata hanya untuk dokumentasi sejarah, tetapi menjadi suplemen dan bahan pembelajaran bagi generasi muda Masyarakat Adat Balik untuk kembali mempelajari bahasa ibunya.

Dalam proses penyusunan buku ini juga ada berbagai cerita menarik yang tersimpan, tatkala para pemuda Masyarakat Adat Balik yang telah sadar akan kepunahan yang mereka alami. Mulai bergerak dan mencoba kembali terhubung dengan para tetua adatnya, mereka kembali mengunjungi situs sejarah kemudian mendokumentasikannya, dan melakukan wawancara kepada para tetua yang sebelumnya jarang atau bahkan tidak pernah dilakukan.

Mereka menggali pelbagai pengetahuan mengenai sejarah perjalanan leluhurnya, ritual dan tahapan dalam perladangan, tumbuhan obat-obatan, perangkat dalam ritual pengobatan, dan sebagainya.

Para pemuda adat juga mencoba menunjukkan eksistensi keberadaan sukunya berbekal gawai yang mereka genggam. Di tengah hiruk pikuk pembangunan IKN, para pemuda merekam aktivitas saat berada di dalam alam, rumah mereka yang kini terancam oleh pembangunan IKN.

Mereka kemudian mengunggah kegiatan mereka saat di alam ke kanal Instagram, dan menunjukkan bahwa mereka masih teguh dan setia untuk mempertahankan ruang hidupnya.

Pendokumentasian berbagai pengetahuan yang dilakukan oleh para pemuda adat ini ke dalam buku juga sejalan dengan perkembangan di tingkat dunia. Masyarakat adat di tingkat dunia saat ini telah secara aktif mendokumentasikan berbagai pengetahuan yang mereka miliki.

Pengetahuan itu meliputi sejarah, kewilayahan, kelembagaan adat, adat-istiadat, bahasa, teknologi, sistem religi, dan situs-situs berharga yang dimiliki oleh komunitas masyarakat adat. Langkah kecil yang dilakukan oleh para pemuda Masyarakat Adat Balik ini, akan membawa dampak besar bagi masa depan komunitas mereka.

Buku ini tidak berupaya mencakup seluruh pengetahuan Masyarakat Adat Balik, karena masih terlalu banyak pengetahuan kolektif yang masih tersimpan. Namun, pembaca akan dibawa ke berbagai peristiwa yang dialami oleh Masyarakat Adat Balik, yang membentuk mereka sekarang.

Berbagai peristiwa itu membekas hingga sekarang dan acap kali menjadi suatu pengingat bahwa ternyata mereka bisa melewati berbagai peristiwa yang mengancam eksistensi mereka.

Fase yang secara historis membawa ancaman terhadap mereka, membentuk berbagai pilar pertahanan eksistensi di tengah ancaman pembangunan IKN. Mereka ingin menyatakan lewat buku ini bahwa sebagai masyarakat adat mereka memiliki hak-hak yang tidak boleh dilanggar oleh pihak manapun.

Ini selaras dengan salah satu etika ditingkat internasional yakni Free and Prior Informed Consent (FPIC) atau Persetujuan Berdasarkan Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa) bahwa masyarakat adat memiliki hak menerima atau menolak setiap proyek pembangunan yang berada di wilayah adat mereka. Prinsip ini penting untuk disokong dan dilaksanakan agar menjamin harkat dan martabat kemanusiaan.

Pada realitasnya pembangunan IKN sama sekali tidak mengamalkan atau melaksanakan etika internasional tersebut. Pembangunan yang masih melakukan akumulasi perampasan ini mengingatkan kita pada cara-cara kolonial dulu dalam menguasai lahan milik masyarakat adat dengan undang-undang agraria-nya yang di dalamnya memiliki konsep dengan nama “Domein Verklaring”.

Isi undang-undang itu berbunyi, “Apabila masyarakat tidak bisa membuktikan hak eigendom (hak milik) atas tanah maka negara boleh mengambil tanah tersebut”.

Ini ciri khas cara pandang kolonial terdahulu, meminjam pandangan dari Naomi Klein bahwa Kolonialisme selalu memandang suatu wilayah itu sebagai ruang kosong tanpa tuan (Terra Nullius). Maka dari itu wilayah tersebut dapat dieksploitasi sedemikian rupa.

Ini dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2024 Tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Presiden mengobral Hak Guna Usaha (HGU) selama 190 Tahun dan Hak Guna Bangunan (HGB) selama 160 Tahun pada para investor untuk menarik minat mereka membangun IKN.

Kemudian, privatisasi terhadap Sumber Daya Alam Sungai Sepaku yang dimanfaatkan sejak dahulu oleh Masyarakat Adat Balik sebagai sarana membangun kehidupan dan sarana mereka membangun peradabannya, kini tidak dapat lagi digunakan oleh Masyarakat Adat Balik.

Mengutip perkataan mendiang Romo Yusuf Bilyarta Mangunwijaya yakni, “Yang selalu menjadi korban oleh pihak yang lebih kuat dalam masa kemerdekaan maupun pembangunan adalah rakyat kecil, khususnya yang miskin, terlebih perempuan dan anak-anak”.

Opini ini ditulis oleh Andreas Hului, mahasiswa program studi Pembangunan Sosial FISIP Unmul 2020