Kematian Seorang Pengemudi Ojek Online: Titik Balik Krisis Etika dan Kepercayaan terhadap Kepolisian

Sumber Gambar: Instagram @ricaasrosa

Akhir Agustus 2025, telah mencatatkan sejarah kelam dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Demonstrasi besar-besaran yang dimulai pada 25 Agustus 2025, awalnya menyuarakan kritik terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR, berubah menjadi tragedi kemanusiaan yang menewaskan masyarakat—seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan. Peristiwa ini tidak hanya memperlihatkan ketegangan antara rakyat dan pemerintah, tetapi juga mengungkap krisis kepercayaan yang mendalam terhadap instansi kepolisian di Indonesia.

Demonstrasi bermula dari kemarahan masyarakat terhadap keputusan kenaikan tunjangan dan gaji anggota DPR. Tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan yang diberikan kepada anggota dewan, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit, menjadi pemicu utama gelombang protes. Kemarahan ini semakin memuncak ketika Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyebut masyarakat yang ingin membubarkan DPR sebagai "orang tol*l sedunia".

Puncak tragedi terjadi pada malam 28 Agustus 2025 ketika Affan Kurniawan—seorang pengemudi ojek online berusia 21 tahun—tewas dilindas kendaraan taktis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat. Affan, yang sedang bekerja dan kebetulan berada di lokasi demonstrasi, menjadi korban ketika ponselnya terjatuh dan ia berusaha mengambilnya di tengah kerumunan massa.

Tragedi ini bukanlah sekadar kecelakaan. Video yang beredar mempertontonkan bahwa kendaraan taktis tersebut terus melaju meskipun korban sudah tergeletak. Video detik-detik kecelakaan tersebar luas, menjadikan Affan simbol korban kebijakan keamanan yang tak lagi manusiawi. Tragedi ini juga menjadi titik nyala kemarahan dan kesedihan masyarakat. Tujuh anggota Brimob yang terlibat dalam insiden ini telah menjalani sidang etik, namun hal tersebut tetap saja tidak dapat mengembalikan nyawa Affan.

Kematian Affan Kurniawan semakin memperburuk citra kepolisian yang memang sudah buruk di mata masyarakat. Data survei menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri masih sangat rendah. Survei Civil Society for Police Watch pada Februari 2025 menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Polri hanya mencapai 48,1 persen. Bahkan survei GoodStats 2025 mengungkapkan bahwa hanya 34,4 persen responden yang percaya polisi adalah institusi yang bersih, profesional, dan mengayomi.

Krisis kepercayaan ini bukanlah tanpa sebab. Berbagai kasus penyalahgunaan wewenang, kekerasan aparat, hingga dugaan keterlibatan dalam tindak pidana telah mengikis kepercayaan masyarakat. Tragedi Affan menjadi bukti nyata bahwa institusi yang seharusnya melindungi masyarakat justru dapat menjadi ancaman bagi keselamatan rakyat.

Pasca tragedi Affan, perselisihan antara anggota kepolisian dan masyarakat sipil semakin memanas di media sosial. Para anggota Polri ramai-ramai membela instansi mereka dengan mengatakan masyarakat tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan, beranggapan masyarakat hanya "FOMO" (Fear of Missing Out), seolah-olah kritik masyarakat hanyalah tren semata.

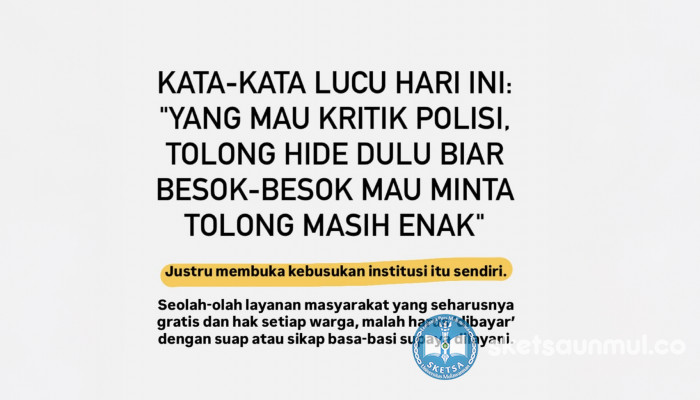

Yang lebih mengkhawatirkan, banyak anggota kepolisian yang mengunggah postingan dengan kalimat “Tolong hide dulu, biar besok-besok mau minta tolong masih enak". Pernyataan ini seolah-olah menunjukkan bahwa layanan kepolisian yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara, seperti harus "dibayar" dengan sikap tunduk atau basa-basi agar mendapat pelayanan yang baik.

Sebagai insan yang cakap hukum, saya berpandangan bahwa sikap yang ditunjukan para anggota Polri di media sosial ini sangat bertentangan dengan kode etik profesi kepolisian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian. Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa setiap pejabat Polri dalam Etika Kemasyarakatan wajib “Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Situasi publik kian memanas ketika Presiden Prabowo Subianto mengumumkan akan memberikan kenaikan pangkat kepada polisi yang terluka saat bertugas dalam demonstrasi. Dalam kunjungannya ke RS Polri Kramat Jati pada 1 September 2025, Prabowo menyatakan, "Semua petugas dinaikin pangkat, dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat."

Keputusan ini menuai kritik tajam dari masyarakat sipil. Direktur LBH Jakarta Muhammad Fadhil Alfathan menyatakan bahwa kenaikan pangkat tersebut tidak patut diberikan saat masih banyak rakyat yang terluka dan meninggal. "Saat ada masyarakat yang meninggal dunia, apakah patut itu diganjar dengan kenaikan pangkat? Jadi ini pernyataan prematur yang justru mencederai korban dari masyarakat," kritik Fadhil.

Keputusan ini menciptakan persepsi yang berbahaya di mata publik, seolah-olah melukai polisi mendapat penghargaan berupa kenaikan pangkat, sementara melukai rakyat tidak mendapat konsekuensi apapun. Hal ini semakin memperdalam jurang pemisah antara aparat dan masyarakat.

Perlu ditegaskan bahwa masyarakat memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat, termasuk di media sosial. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Hak ini diperkuat oleh UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 mendefinisikan kemerdekaan menyampaikan pendapat sebagai “Hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan di perundang-undangan yang berlaku". Ini berarti kritik masyarakat terhadap kinerja kepolisian, termasuk di media sosial, adalah hak yang dilindungi konstitusi.

Namun, dalam praktiknya, kritik terhadap kepolisian kerap kali dipandang sebagai ujaran kebencian dari masyarakat. Padahal, dalam negara demokratis, kritik terhadap instansi publik merupakan bagian dari checks and balances yang diperlukan untuk memastikan akuntabilitas mereka. Respons anggota kepolisian di media sosial yang cenderung defensif dan bahkan mengancam layanan publik menunjukkan krisis etika profesi.

Mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian bukanlah pekerjaan mudah. Hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, termasuk kritik terhadap kinerja kepolisian, harus dihormati sebagai bagian dari sistem demokrasi. Ancaman pembatasan layanan publik sebagai respons terhadap kritik adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan baik secara etis maupun yuridis.

Opini ini ditulis oleh Nabilah Nur Nujud, mahasiswi FH Unmul 2024